エロエロ源氏物語 (PART 2 OF 3)

回答者:amrthyst

回答日時:2002/03/24 01:34

源氏物語には、まず何といっても千年を超えて読み継がれてきた点だけを見ても、

そこに極めて人間にとって洋の東西や文化の違い、

時代をも凌駕する「普遍性」を宿しているという点だけでも素晴らしい価値があります。

ホメロスの叙事詩やギリシャ神話は、基本的には男女間のもつれが戦争に発展したものですし、

ゼウスなんて人間といわず女神といわず手をだしまくっています。

エロス・タナトスというギリシャ由来の哲学原理がありますが、

性=生命の基本的で最も重要な活動であり、

それを抜きにして人間の生涯や文化を語ることがそもそもナンセンスです。

恋愛や性愛の描写は、それが匂わせる程度のものから露骨なものまで「無いものを探す方が困難」ですし、

「エロ小説」と、少なくとも訳文すら読みもしないで、決め付けている態度の方に問題があるのではないでしょうか。

(genji903.jpg)

もう一つは源氏物語に関して膨大な研究と視点が提示され、

それだけ様々な観点から掘り下げられているという点に於いても、

この女性の手になる物語が、光源氏という現実にはありえない一見完璧な存在を主人公としながら、

非常に人間と人間同士がふれあい、共に生きていくうえでの苦悩や感情など、

「生」そのものを奥深く、ある種非常に冷静に掘り下げ描いていて、

それがかえって浮き彫りのリアリティで「人」とその奥深い精神世界・生命の姿を読者に伝えているからにでしょう。

ユング・フロイト的観点からの分析も可能ですし、

当時の最高レベルの知識・教養階層であった平安貴族たち、

そして当時の日本人が持っていた仏教と神道をないまぜにした、

宗教観や人生観の理解も重要です。

人生50年以下の時代の話なのですから。

加えて、この物語は当時の平安貴族の知的レベルで読むためには、

まず当時までの中国文化・歴史・漢詩・漢文の知識が必要です。

次に記紀・万葉等の上代からの文化教養と日本の歴史。歴史的事件や神話的故事。

それから当時の仏教・神道・陰陽道といったものから派生する、

時間・地理・色などあらゆる事物に対する現代との視点の違いや慣習の違い。

全編に詠まれる和歌には、こうした教養の土台がないとその真の意味や深い裏の意味を理解し得ないものばかりです。

和歌一つも単に現代の詩人のように、

自分の感情を吐露しているだけではないのです。

源氏の君が須磨に半ば流刑のような形で流れていくのも、

それは須磨・西国でなければならないのです。

当時の人々にとって、神戸以西というのは、出雲文化圏であり、

出雲を支配する大国主大神は冥界の支配者であり、

西国というのは一種の死後世界的なイメージがあったのです。

また仏教の西方浄土にも通じます。

罪穢れを犯した人間は、西国に赴くことで「死に」罪科を冥界に洗い流してきて、

さらに成長・パワーアップして「蘇える(黄泉かえる)」のです。

源氏の君も須磨以降、栄華を極めていきます。

また源氏の君の六条院という住まいの作りや庭木の配置など細部に渡って、

陰陽道的な知識やそこから派生するエピソードが描かれています。

源氏物語は別名を「紫の物語」「ゆかりの物語」とも呼ばれますが、

紫という色が、非常に高貴で神聖な色であると同時に、

淫らさや性愛・官能といった意味合いを当時から持つ色であること、

赤と蒼の混合色であり、非常に染色技術上も不安定な色であることから、

「ゆらぎの色・狭間の色」とも呼ばれていて、

常に仏教的な厭世観と恋愛や母への思慕と言った聖俗の感情の間でゆらぐ源氏や紫の上と言った人物達、

ひいては「人間」そのものの象徴色でもあるのです。

「ゆかり」は紫の字をあてることもあり、高貴な血縁・血筋をも意味しています。

(genji982.jpg)

こうした、非常に高度な知的レベルと教養が基礎知識にないと、

理解できない内容が作品の土台ともなっているのが源氏物語なのです。

当時の平安人・日本人がいかに、高度な知的レベルを「一般常識」として備えていたかを考えると、

現在の文化・芸術とは比較にならない程の価値を備えた作品であると言えます。

こうした幾重にも重層的な内容と価値を持ち、

また新たな読み方・観点をいまだに与え続ける作品は世界的に見ても極めて希少です。

単純な善悪二元論的内容ではないからというのも大きな要因でしょう。

価値などというものは、結局は後世の人間が勝手につけているものに過ぎませんが、

少なくともきちんと代表的な訳文だけでも読んでから、

エロ小説か否かを判断してもらう方が早いと思います。

現代の歌謡曲の方が、文章内容だけならよっぽど「エロ」だと思いますよ。

『GOO の「教えて」のページ』より

あらっ。。。 なかなか奥の深い事をかいていますわねぇ~。。。

あれっ。。。 この回答者は卑弥子さんじゃなかったのですかァ~?

あたくしではござ~ませんわァ。

僕は、てっきり卑弥子さんが回答したのだと思いましたよ。。。 だから、この記事を書く気になったのですよう。。。 上の回答を書いたのは卑弥子さんじゃなかったのですかァ~。。。 ちょっとガッカリしたなァ~。。。

でも、あたくしも上の回答者と同感でござ~ますわァ。 現代の歌謡曲の方が、文章内容だけならよっぽど「エロ」だと思うのでござ~ますわァ。

だけどねぇ~、僕はちょっと期待はずれだったのですよ。

どうしてで ござ~ますか?

「源氏物語の持つ意味ってなんでしょう?」というタイトルに引き込まれて、僕は興味津々(しんしん)ですべての回答を読んでみたのですよ。 でもね、どの回答も重要な事を見落としていたのですよ。

その重要な事とは。。。?

次のことですよ。 かつて卑弥子さんと語り合ったのです。 思い出してください。

だいたい、あたくしはデンマンさんがおっしゃる源氏物語が“摂関文学”だ!という決め込みには大反対なのですわ。

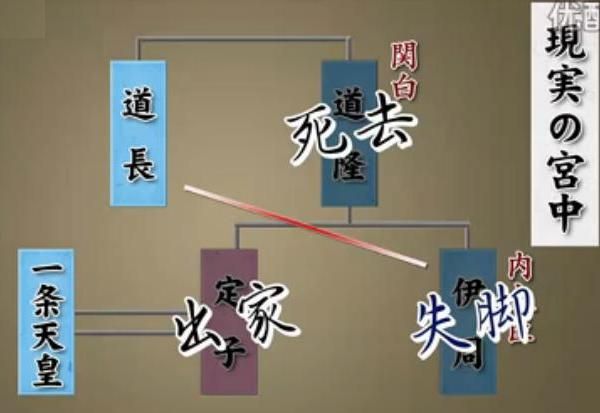

あのねぇ~、NHKの番組でも源氏物語は当時の摂関政治と密接に関係していると言っているのですよ。 次の表を見てください。

(ganji112.jpg)

紫式部が活躍する寸前の宮中では一条天皇が健在だった。 当時の実力者である藤原道隆は娘の定子を女御として入内させた。 この定子は、後に中宮となるのですよ。 父の兼家が死ぬと、藤原道隆は後を継いで関白となる。 朝政を主導するのだけれど、僅か5年ほどで病に倒れ、嫡男の伊周を後任の関白にと願うけれど、伊周は内大臣のまま亡くなってしまう。 つまり、定子は宮中での後ろ盾を失ってしまうのですよ。

後ろ盾を失うと どうなるのでござ~ますか?

定子は宮中でイジメにあったのですよ。

まさかァ~?

まさかじゃないですよ。 それが当時のイジメの構造だったのです。 そこに付け込んで裏で動いていたのが藤原道長だった。 卑弥子さんも知ってのとおり 定子はイジメにあって、とうとう尼さんになって出家してしまう。

それで藤原道長は どうしたのでござ~ますか?

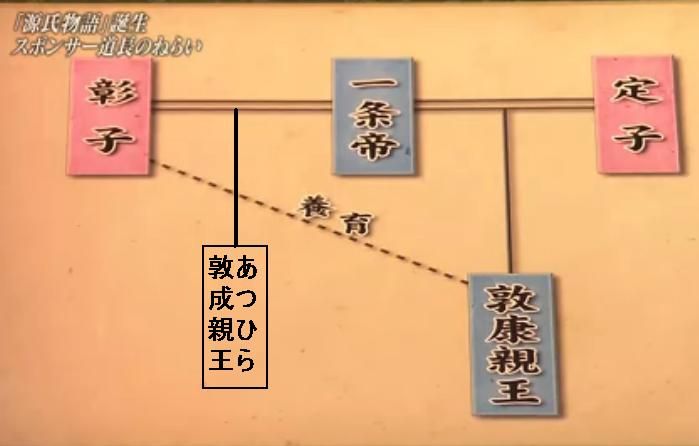

(ganji114.jpg)

藤原道長は娘の彰子を一条天皇の中宮にした。 ところが一条天皇は定子の事が忘れられない。 それで、また定子を宮中に入れて中宮とした。 要するに、一条天皇にとって彰子は少女っぽくって面白くない。 それで定子のことばかり愛している。 彰子の父親である道長には、この事が面白くない。 宮中で権力を握るためには、なんとかして一条天皇が彰子を好きになってくれないと困る。 つまり、彰子が一条天皇の子供を生んでくれないと外祖父として権力を握る事ができない。 それで雇ったのが紫式部だったのですよ。

でも、それは違うと思いますわ。

どうして。。。?

ちょっと源氏物語の宮中の表を見てくださいまし。

(ganji113.jpg)

源氏物語の中では、このようになっているのですわ。 桐壺更衣が定子で藤壺更衣が彰子だと デンマンさんは言うのでしょう?

その通りですよ。

だとしたら、源氏物語の主人公・光源氏が藤原道長の 言わば敵である定子、つまり、物語の中の桐壺更衣と帝(みかど)の皇子にするのは、可笑しいのではござ~ませんか?

あのねぇ~、主人公の光源氏を藤壺更衣、つまり、現実の宮中の彰子と帝の子供にするのか? あるいは適陣の定子と帝の子供にするのか? それは、たいした問題じゃない! 要点は、源氏物語を読んで面白い物語にすることが重要なのですよ。

どういうことでござ~ますか?

つまり、“源氏物語”は言わば日本版“千夜一夜物語”なのですよ。

(senya02.jpg)

(june901.jpg)

紫式部に面白い物語を書いてもらって、その物語を彰子が一条天皇に読んで聞かせる。 すると、その物語の面白さに惹かれて一条天皇が毎晩のように彰子のベッドルームにやって来る。 そうすれば一緒にベッドに入る機会も多くなるのですよ。 実際、そうやって、やがて敦成(あつひら)親王が生まれたのですよ。 つまり、藤原道長は紫式部に源氏物語を書かせて本来の目的、つまり、彰子に天皇との間に皇子を生ませるという目的を達成したのですよ。

その確証でもあるのでござ~ますか?

確証はないけれど、状況証拠ならばありますよ。

その状況証拠とは。。。?

現在に読み継がれている、これほど有名な源氏物語の作者の実名さえ、その没年さえ後世に伝わってない。 現在のわれわれは作者が“紫式部”だとしか知らない。 紫式部は謎めいているのですよ。 卑弥子さんも不思議だとは思いませんか?

そうですわね。 言われてみれば。。。 でも、その当時の女性は、ほとんどすべての女性が無視されていたのが普通でしたわ。

でもねぇ~、源氏物語は世界的にも有名な物語ですよ。 紫式部の実名も、没年も、謎に包まれているのは、彼女が宮中の舞台裏、つまり、藤原道長の陰謀を知りすぎていたからですよ。 だから、源氏物語が完成し、道長の陰謀が成就され、彼の目的を達成させると、紫式部は“知りすぎた者”として抹殺されないまでも、不遇な余生を送らされたのですよ。

つまり、紫式部は藤原道長の陰謀の一端を担っていたとデンマンさんはおっしゃるのでござ~ますか?

その通りですよ!

だから、わたしは何が何でも文学を歴史に結びつけるデンマンさんの解釈が嫌なのですわ。

『卑弥子の源氏物語』より

(2013年10月27日)

つまり、紫式部は藤原道長に利用されて『源氏物語』を書かされたと言うのでござ~ますかァ~?

そうですよ。。。

そのようなことをデンマンさんはマジで信じ込んでいるのでござ~ますかァ~?

あのねぇ~、もしそうでなかったら、紫式部の実名や没年も、はっきりと記録に残っているはずなのですよ。

つまり、紫式部は陰謀を知りすぎた女として歴史から静かに消えてゆく運命だったと。。。?

その通りですよ。。。 そうであるならば、紫式部が消え入るように姿を消していったということが よく理解できるのですよ。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)