冠詞の悲劇再び(PART 1 OF 3)

(nankin13.jpg->kanshi3.jpg)

(apple03.gif)

(nankin12.jpg->tragedy2.png)

the と a

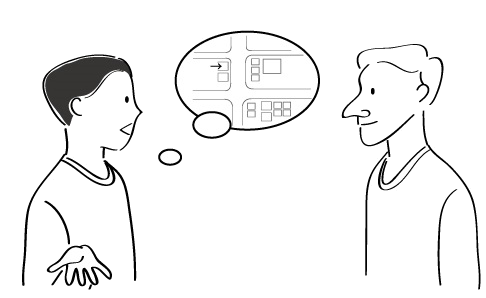

(poet9.jpg->askroad2.png)

東京の新宿界隈を歩いていたら、知らない男性に英語で話しかけられた。

アジア系の外国人のようで、私に次のような質問をした。

Can you help me? I'm looking for the department store.

(すみません、デパートを探しているのです)

最初、どう返事をすればいいかわからなかった。

20年以上日本に住んでいて、新宿の周辺もよく知っているが、その簡単な質問にすぐに答えられなかったのだ。

原因は the だ。

the は英語でもっとも使用頻度が高く、もっとも意味深い単語である。

それにもかかわらず、日本人をはじめとして、英語を母国語としない人にとっては、もっとも使いにくい英単語だと思う。

私が新宿で当惑したのは、出会った人が英語のネイティブではなくて、その the の使い方が間違っていたからだ。

the department store の the で何が間違っていたかを説明する前に、先にコミュニケーション(情報伝達)について少し考えたい。

会話、講演、論文などで他の人に情報を伝えようとするときに、もっとも大切なのは、自分が伝えたい内容を相手に正しく理解させることだ。

それはコミュニケーションの基本である。

しかし、知識や理解力は相手によって違うし、時と場合によって、私たちが使う言葉が相手に別の意味に解釈されることもある。

(中略)

私が新宿で混乱した理由は、this や she や it と同じように the にも「相手が知っている」という意味合いが含まれているからだ。

I'm looking for the department store.

と言えるのは、通例、話し手が探しているのが具体的にどのデパートなのか、聞き手が知っているときだけだ。

しかし、新宿には伊勢丹、小田急、高島屋など、複数のデパートがあるから、初対面のアジア人がどれを探しているのか、わかるはずがなかった。

結局、私は聞き返した。

Which department store are you looking for?

(どのデパートを探していますか)

相手は答えた。

Any department store will do.

(どのデパートでもいいのです)

私は近くにあるデパートに案内した。

もしも彼が最初から

I'm looking for a department store.

と、the の代わりに a を使ってくれたら、こうして問題は起こらなかっただろう。

(注: 写真はデンマン・ライブラリーより

読み易いように改行を加えています。

赤字はデンマンが強調)

14 - 17ページ 『英語のあや』

著者: トム・ガリー(Tom Gally)

2010年10月25日 初版発行

発行所: 株式会社 研究社

(merange12.jpg)

デンマンさん。。。あんさんも the と a の使い方を間違えることがありはるのォ~?

(kato3.gif)

わては英語圏で20年以上暮らしているから、the と a の使い方を間違えることは、まずあらへん。

マジで。。。?

そやけど、うっかりして言い間違えることはあるねん。 まだネイティブ・スピーカーのように完璧にペラペラしゃべれるわけではないからなァ。

あんさんは20年以上も英語をしゃべっておるのに、まだ間違えることがあるのォ~?

当たり前やがな! Such is the imperfect nature of man! という文句もあるねん。

どういう意味やのォ~?

つまり、「人間は完璧ではないから、そういう間違いもするねん」という意味やんかァ!

マジかいなァ!?

めれちゃんも辞書を調べてみればええやんか! そういう意味なのやァ!

それで上のエピソードのアジア人はどうして間違いはったん?

あのなァ~、そのアジア人はかなり英語がしゃべれる人やァ。

どうして、あんさんには、そうやと判りはるのォ~?

なぜなら、そのアジア人はトムさんの質問に答えて次のように言うことができた。

Any department store will do.

(どのデパートでもいいのです)

英会話に慣れておらんと、このような使い方(will do)が咄嗟(とっさ)に出てこんものやァ。

そないなものやろか?

そういうものなのやァ。 つまり、かなり英会話に慣れているアジア人でも、日本人であれ、中国人であれ、韓国人であれ、ネイティブ・スピーカーでない限り the と a の使い方はごっつう難しいということなのやァ。

そないなものですやろか?

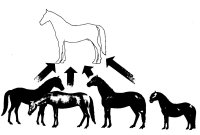

あのなァ~、養老猛司さんが『バカの壁』の中でも書いていたでぇ~。

どないに。。。?

ここに書き出すよってに、めれちゃんも読んでみたらええやん。

意識と言葉

日本人には理解しづらい「定冠詞と不定冠詞」の違い、つまり「the(定冠詞)」と「a(不定冠詞)」の違いも分かってきます。

意識の共通性を考える上で、ここでは言葉を脳がどう処理するかを考えてみましょう。

例えば「リンゴ」という言葉を考えて見ます。

リンゴという言葉を全員に書かせると、全員が違う字を書く。

当たり前です。

私の字とあなたの字は違う。

(apple03.gif)

(中略)

音声にしても同じことです。 英語の正しい発音なんていっているけれど、それじゃあほんとうに正しい英語の発音をしてみろといったら、それはその人の発音にしか絶対にならない。

ネイティブの発音だって人それぞれどこか違う。

「apple」を「アップル」と言うか「アポッ」というか「アッポウ」と言うか、同じ発音をしているつもりでもそれぞれ異なる。

同じ人間が同じ言葉を同じように発音したつもりでも、インクの乗り同様、やはりどこかが違うのです。

しかし、我々はそれを同じリンゴとして、全員が了解している。

(idea001.jpg)

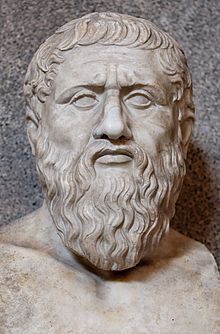

(platon2.jpg)

私の知る限り、この問題を最初に議論したのがプラトンです。

彼はなんと言ったかというと、リンゴという言葉が包括している、すべてのリンゴの性質を備えた完全無欠なリンゴがある。

それをリンゴの「イデア」と呼ぶのだ、と。

そして、具体的な個々のリンゴは、その「イデア」が不完全にこの世に実現したものだと言ったのです。

つまり、言葉は意識そのもの、それから派生したものなのです。

プラトンが言いたいのは平たく言えばこういうことです。

「おかしいじゃないか。 リンゴはどれを見たって全部違う。 なのに、どれを見たって全部違うリンゴを同じリンゴと言っている以上、そこにはすべてのリンゴを包括するものがなきゃいけない」

この包括する概念を彼は「イデア」と定義したのです。

プラトンはこのように全部包括する概念を考えた。

では、我々がリンゴという言葉を文字に書いても、音声にしても、全部違うのに、それを同じリンゴだと言っているのはなぜか。

それは、まさに我々が意識の中で、すべてを同一のものだと認識することが出来るゆえに起こる現象なのです。

本来なら、外の世界は感覚で吟味する限り、全てのものが違う。

あらゆるリンゴは全部違っている。

さっきの文字の話しと同じ。

あらゆる人間は違った人間なのと同じです。

ということは、そこに「人間」という言葉は、本当ならば使えないはずです。

全部が違うことを厳密に考えれば。

ではなぜ意識は、それを無視して、「同じ」リンゴだ、と認識する機能を持たなくてはいけないのか。

脳が、それぞれの情報の同一性を認めないことになると、世界はバラバラになってしまうからです。

耳から認識した世界と目から見た世界が別ではしようがない。

だから同じだと脳=意識は言わざるを得ない。

(中略)

(apple03.gif)

「机の上にリンゴがあります」と言うときに、英語では「There is an apple on the desk」と言う。

このときの意識の流れはこうなります。

「机の上に何かあって、それが視覚情報として脳に入ってきた時に、私の脳味噌で言語活動が起こった、リンゴ活動が起きた」

その時は「an apple」なんです。

この時点では、あくまでも、視覚情報として入ってきた「赤くて丸い物」に対して脳の中で「リンゴ活動」が発生した結果としての「リンゴ」に過ぎない。

不定冠詞が付く時は脳内の過程に過ぎないのです。

では次に、その外界のリンゴを本当に手で摑んで齧(かじ)ってみます。

もしかするとそれは実際には、蝋細工かもしれません。

ともかく、この時点でようやく実体としてのリンゴになります。

それが英語では「the apple」になります。

実体となったから定冠詞が付く。

大きな概念としてのリンゴではなく、ある特定の私が手にした(場合によっては実は蝋細工のレプリカだった)リンゴになった。

外界のリンゴはそれぞれ別々な特定のリンゴだと言うことです。

(注: 赤字はデンマンが強調

読み易いように改行を加えています。

写真とイラストはデンマン・ライブラリーより)

70 - 75ページ

『バカの壁』 著者: 養老猛司

2004年1月30日 第45刷発行

発行所: 株式会社 新潮社

どうやァ、めれちゃん? 分かるやろう?

なんだかプラトンまで出てきよって、哲学的になってしもうて難しいやん。

そやけど、「the(定冠詞)」と「a(不定冠詞)」の違いがどういうものなのか? 上の説明を読めば分かるやろう?

まあ。。。何となく分かりますわ。。。んで、「冠詞の悲劇」ってなんやのォ~?

あのなァ~、「the(定冠詞)」と「a(不定冠詞)」の使い方を理解してなかったばっかりに日本人の歴史研究者が中国人の女性の心を傷つけてしまい、裁判になってしもうたのや。

マジかいな?

このような時に冗談やウソが言えるかいな。 しかも、挙句の果てに日本人研究者が有罪になったと言う話なのやァ。

ホンマに。。。?

めれちゃんのために、ここに書き出すから読んでみたらええやん。

(すぐ下のページへ続く)