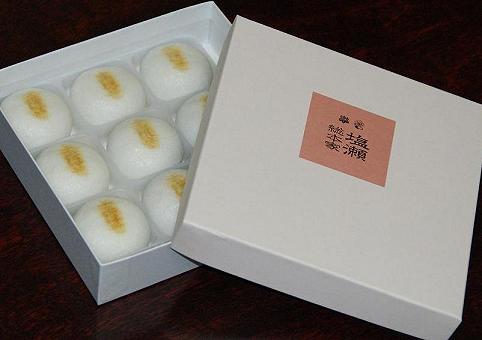

元からの饅頭(PART 1)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku6.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku8.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku5.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku10.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(himiko92.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(himiko22b.gif)

デンマンさん。。。 どうしてあたくしの好物をご存知なんでござ〜♪〜ますか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(kato3.gif)

あれっ。。。 卑弥子さんは饅頭が好物だったのですか?

あらっ。。。 デンマンさんは知らなかったのですか?

だってぇ〜、卑弥子さんの好物は生八ツ橋だったでしょう!?

八ツ橋は初恋の味で

ござ〜♪〜ますわぁ

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(himiko22.gif)

おほほほほ。。。。

今日は、もう、初めから

出てきてしまったので

ござ〜♪〜ますわよゥ。

どうしてかって。。。?

もちろん、あなたに

会いたくって

しびれを切らして

いたのでござ〜♪〜ますわよォ〜。

会えてうれしいわあああ。。。

うふふふふふ。。。。

ところで、前にも書きましたけれど、

あたくしにとって懐かしい京都の味とは

なんと言っても“八ツ橋”でござ〜♪〜ますわ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(8hashi2.jpg)

ええっ。。。どうしてかって。。。?

あたくしの初恋の味なのでござ〜♪〜ますのよ。

ええっ?どういうわけかってぇ。。。?

実は、八ツ橋を売るお店に、

かわゆい男の子が居たのでござ〜♪〜ますのよ。

おほほほほほ。。。

その男の子にあたくしが恋をしたのでござ〜♪〜ますわ。

そういうわけで、八ツ橋を食べるとき、

あたくしのお口の中で

初恋の思い出が広がるのでござ〜♪〜ますわぁ。

うふふふふふふ。。。。

あなたにも食い意地の張った初恋の思い出が

おありでござ〜♪〜ますでしょう?

うししししし。。。。

ええっ?八ツ橋は平安時代には

なかったはずだ、とおっしゃるのですか?

似たようなものがあったのですわよ。

んも〜〜

そういう硬いことは言わないでよねぇ。

やわらかい生八ツ橋はいかが?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(8hashi6.jpg)

おほほほほほ。。。。

そういうわけで、今日は八ツ橋のお話を

しようと思ったわけですのよ!

八ツ橋っていつ頃からあるのか

ご存知ですか?

『八ツ橋は初恋の味でござ〜♪〜ますわぁ』より

(2006年9月24日)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

あらっ。。。 よく覚えていてくださいましたねわぇ〜。 おほほほほ。。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生八ツ橋には僕にも忘れられない思い出があるのですよう。 うへへへへへ。。。

ええ。。。 覚えておりますわ。 デンマンさんの生八ツ橋の思い出はとってもヤ〜ラシイものでしたわね。

卑弥子さん。。。 いつまでも生八ツ橋に拘っている場合じゃないのですよ。 今日は饅頭ですからね。

でも、どうして急に饅頭を取り上げたのでござ〜ますか?

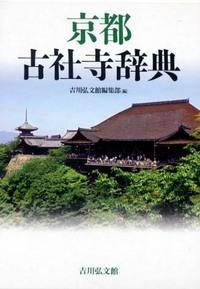

あのねぇ〜、実は、バンクーバー市立図書館から借りてきた本を読んでいたら次の箇所にぶち当たったのですよ。

両足院

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku3.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ryosoku2b.jpg)

(建仁寺の)塔頭(たっちゅう)の一つ。

はじめ知足院(ちそくいん)と称す。

南北朝時代の創建で、開山は竜山徳見(りゆうざんとくけん)。

徳見は入元40余年に及び、かつて住した兜卒(とそつ: 知足という意)寺にちなみ命名した。

栄西の直系黄竜派。

後奈良天皇の名「知仁」をさけ、両足院と改称した。

室町時代、五山文学で活躍した建仁寺友社の中心であった。

現在、多数の五山版・古写本を収蔵し、また伝如拙筆「三教図」(重要文化財)がある。

なお、竜山が帰朝のさい同伴した林浄因(りんじょういん)は、日本における饅頭屋の始祖といわれる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(jiten100.jpg)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

99ページ 『京都古社寺辞典』

編者: 吉川弘文館編集部

2010年5月10日 第1刷発行

発行所: 株式会社 吉川弘文館

Image may be NSFW.

Clik here to view.

デンマンさん。。。 また『京都古社寺辞典』を読んだのでござ〜ますか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いけませんか?

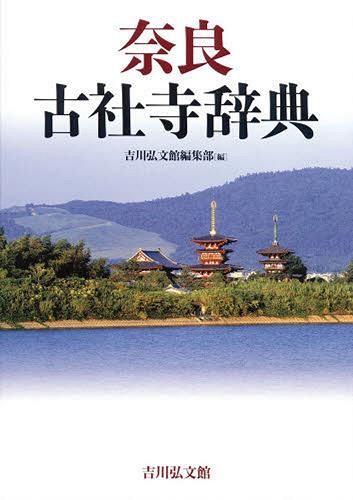

だってぇ、『京都古社寺辞典』を読んでから『奈良古社寺辞典』を読み始めだのでしょう!?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(jiten110.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その通りですよう。。。 卑弥子さんは、よく覚えていますねぇ〜。。。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

だってぇ〜、7月21日に『奈良古社寺辞典』を取り上げて次の記事を書いたばかりではありませんか!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(shotoku06.jpg)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(yang103.jpg)

■『天平の麗しき淑女』

Image may be NSFW.

Clik here to view.

『京都古社寺辞典』を読んでから『奈良古社寺辞典』を読み始め、また『京都古社寺辞典』に戻ってはいけないのですか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

デンマンさんは出版元の株式会社・吉川弘文館から宣伝費用の一部でも受け取っているのでござ〜ますか?

やだなあああァ〜。。。 僕はそのようなガメツイことをしてませんよう。 僕は本を宣伝しているわけではないのです。

じゃあ、どうしてまた『京都古社寺辞典』を読み始めたのでござ〜ますか?

あのねぇ〜、僕は「徳見は入元40余年に及び」という所に感銘を受けたのですよ。

「入元40余年に及び」に感銘を受けたのですか?

そうです。 中国に渡って40年以上を過ごし、また日本へ戻ってきたということに、なんとなく考えさせられたのですよ。

どうして。。。?

実は、僕も20年以上海外で暮らしてきた。 今でも、日本へ帰って日本で死にたいとは思ってないのですよう。

マジで。。。?

このような時に嘘や冗談は言えませんよう。

デンマンさんは日本にあるお墓に入らないのでござ〜ますか?

僕は日本を出て海外で暮らそうと思った時から絶対に日本の実家の墓には入らないと心に決めていたのですよう。

だから、どうして。。。?

海外で暮らそうと心に決めた時に、日本に戻って墓に入るということが「甘え」のように思えたのですよう。 僕の世界は日本じゃない! 世界だと。。。 うへへへへへ。。。

あらっ。。。 デンマンさんはカッコいい事を言うのでござ〜ますわねぇ〜!? マジですか?

マジですよう。 海外で暮らすと決めた時に、どこで死んでもいいじゃないか! 日本に拘るのは甘えだと。。。 そんな風に思っていたのですよ。

それで、上の引用箇所を読んだ時に竜山徳見(りゆうざんとくけん)さんが中国で 40年以上暮らしてから日本へ戻ってきたことに衝撃を受けたのですか?

そうなのですよ。。。 で、いつかこの事を書こうと思っていたのですよ。

それで、また『京都古社寺辞典』を手にとって読んだというわけなのでござ〜ますか?

その通りです。。。 で、考えてみたのだけれど、時代が違うのですよねぇ。 飛行機のなかった時代ですよ。 しかも、元の時代に中国に行ったり戻ってきたりするのは、遣唐使の実例が示すように、まだ命がけのことだった。 当然のことだけれど、竜山徳見は40年間一度も日本へ戻ってきていない。 僕は20年間の間に毎年のように一度日本へ帰省しているのですよ。 つまり、帰ろうと思えばいつでも日本へ帰れるから、特に日本に戻ろうという拘りがなくなってしまったのだと思うのです。

そういうものでござ〜ますか?

もちろん、個人によって違うと思うのだけれど、今の僕には日本で死にたいという気持ちが全くないのですよ。 むしろ日本で死にたくはない。 できれば骨を焼いてからガム島かフィージー諸島の南国の珊瑚礁の海へ散骨して欲しいというのが夢なのですよ。 うへへへへへ。。。

マジでござ〜ますか?

嘘でも冗談でもありません。 僕の真面目な気持ちです。

。。。で、なぜ「元からの饅頭」というタイトルにしたのですか?

あのねぇ〜、まず竜山徳見の略歴を読んでください。

龍山徳見

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(tokuken02.jpg)

弘安7年(1284年)- 正平13年(1358年)

龍山徳見は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨済宗の僧。

俗姓は千葉氏。諱は初め利見と称したが、のちに徳見と称した。道号は龍山。

下総国の出身。諡号は真源大照禅師。

13歳で鎌倉寿福寺の寂庵上昭に師事して出家し、その後円覚寺の一山一寧に参禅した。

22歳の時中国(元)に渡って天童山の東岩浄日・古林清茂などに参禅している。

また黄龍慧南から栄西にいたる臨済宗の法流を受けて兜率寺に住するなど、長期間元に滞在して1349年に帰国している。

足利尊氏の弟足利直義の招きを受けて京都建仁寺の住持となり、その後は天竜寺・南禅寺にも住した。

出典: 「龍山徳見」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Image may be NSFW.

Clik here to view.

つまり、徳見さんは22歳の時に中国にわたり、1349年、数え年で66歳の時に日本へ戻ってきたのですよ。 44年間、中国で暮らした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

やはり、日本で死にたいと思ったのでござ〜ましょうか?

昔は日本へ帰りたくても気楽に帰れるような時代じゃなかったから、やっぱり、死ぬ前にもう一度日本へ行ってみたいという気持ちが強かったんじゃないか!。。。 僕は、そう思いますね。 例えば、もっと古い時代に阿倍仲麻呂さんがいた。

阿倍仲麻呂

文武天皇2年(698年) - 宝亀元年(770年)

阿倍仲麻呂は唐の都で天平勝宝4年(752年)衛尉少卿に昇進する。

この年、藤原清河率いる第12次遣唐使一行が来唐する。

すでに在唐35年を経過していた仲麻呂は清河らとともに、翌年秘書監・衛尉卿を授けられた上で帰国を図った。

この時王維は「秘書晁監(「秘書監の晁衡」の意)の日本国へ還るを送る」の別離の詩を詠んでいる。

しかし、仲麻呂や清河の乗船した第1船は暴風雨に遭って南方へ流される。

このとき李白は彼が落命したという誤報を伝え聞き、「明月不歸沈碧海」の七言絶句「哭晁卿衡」を詠んで仲麻呂を悼んだ。

実際には仲麻呂は死んでおらず船は以前平群広成らが流されたのとほぼ同じ漂流ルートをたどり、幸いにも唐の領内である安南の驩州(現・ベトナム中部ヴィン)に漂着した。

結局、仲麻呂一行は天平勝宝7年(755年)には長安に帰着している。

この年、安禄山の乱が起こったことから、清河の身を案じた日本の朝廷から渤海経由で迎えが到来するものの、唐朝は行路が危険である事を理由に清河らの帰国を認めなかった。

仲麻呂は帰国を断念して唐で再び官途に就き、天平宝字4年(760年)には左散騎常侍(従三品)から鎮南都護・安南節度使(正三品)として再びベトナムに赴き総督を務めた。

天平宝字5年(761年)から神護景雲元年(767年)まで6年間もハノイの安南都護府に在任し、天平神護2年(766年)安南節度使を授けられた。

最後は潞州大都督(従二品)を贈られている。

結局、日本への帰国は叶えられることなく、宝亀元年(770年)1月に73歳の生涯を閉じた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(yakunin5.jpg)

天の原 ふりさけみれば 春日なる

三笠の山に いでし月かも

出典: 「阿倍仲麻呂」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(すぐ下のページへ続く)